|

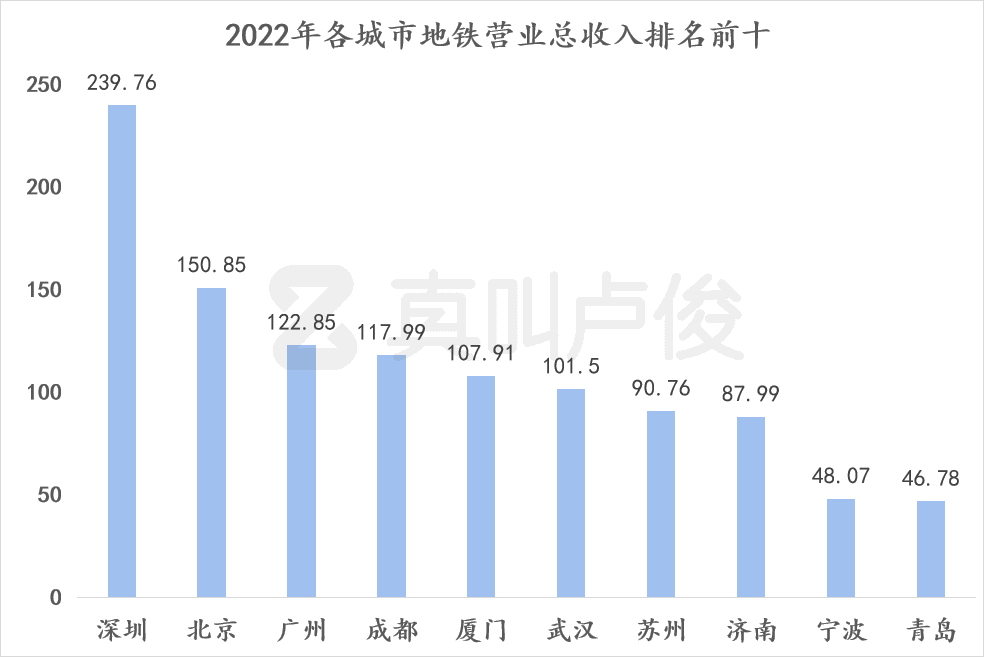

因为这些城市,基本属于深圳、成都、南京、杭州、南宁等级别。包括一个国家级经济特区,和很多个省会城市。 如果连这些城市的地铁规划都在集体缩水,那么这一轮地铁大收缩背后,一定不是我们常见的城市规划调整那么简单。 最意外的是,就连最赚钱的深圳地铁,也被砍掉三分之一。这几年,深圳地铁几乎是全国所有地铁公司里最赚钱的一个了。

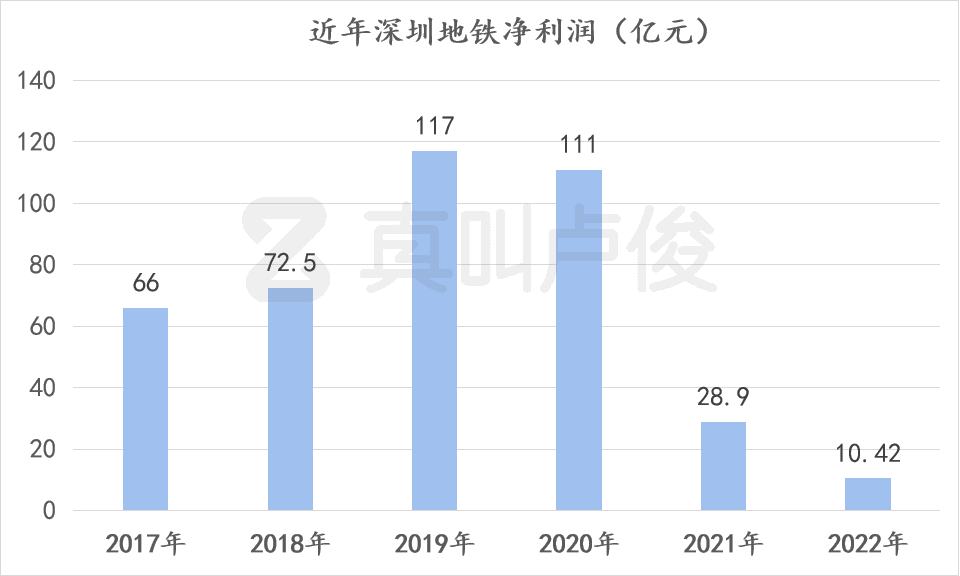

不过,能赚钱的原因,却和常规的票款没多大关系,而是靠地铁沿线的土地、房产开发,包括一些投资收益。 而从2017年入主万科开始,深圳地铁也依靠这种模式开始盈利。虽然离收回成本还差得远,但已经连续多年保持在了盈利状态。 再加上经济特区的光环,深圳一直是四个一线城市中的潜力股。目前深圳GDP超3万亿,过去十年人口增加了700多万。

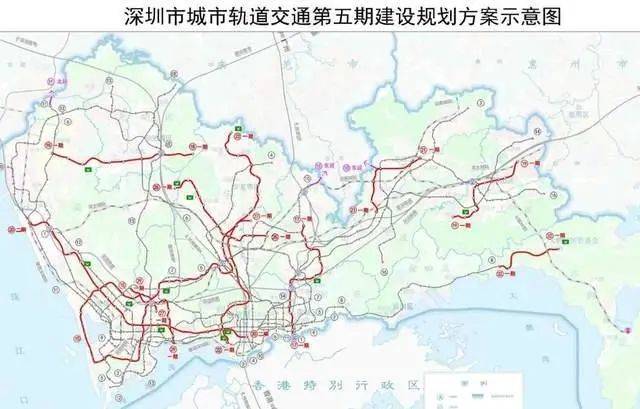

从去年的13条缩水到9条,被砍的分别是:10号线号线号线一期(沙井到光明)和21号线一期(坳背到龙园)。 这4条规划线条则是对接东莞的延长线。对深圳来说,算是边缘化地带。比如,2条远郊县规划通往光明、龙岗。 这些地方人口稀少,在地铁规划上首先要考虑的是,能不能满足国家规定的硬性指标:每日每公里0.7万人次。

这个数据本身没什么,但放在深圳就足够震惊了。因为这是从1979年设市以来,深圳首次人口负增长。

虽然每年都有盈利,2019年净利润甚至达到117亿元,位居国内各大地铁公司之首。但从2020年开始,这三年,深圳地铁的利润增长在急剧跳水。 地铁被砍,成了这几年城市间的常见景象。深圳不是个例,全国不少城市的地铁规划,都发生了不同程度的缩减。 肉眼可见,整个三圈层包括向外的规划线路,几乎“全军覆没”。其中,单市域铁路就取消了12条,地铁线条。 不过这19条线路,也并不是彻底放弃了,目前的说法是远景规划。至于在多远的未来,那就不好说了。

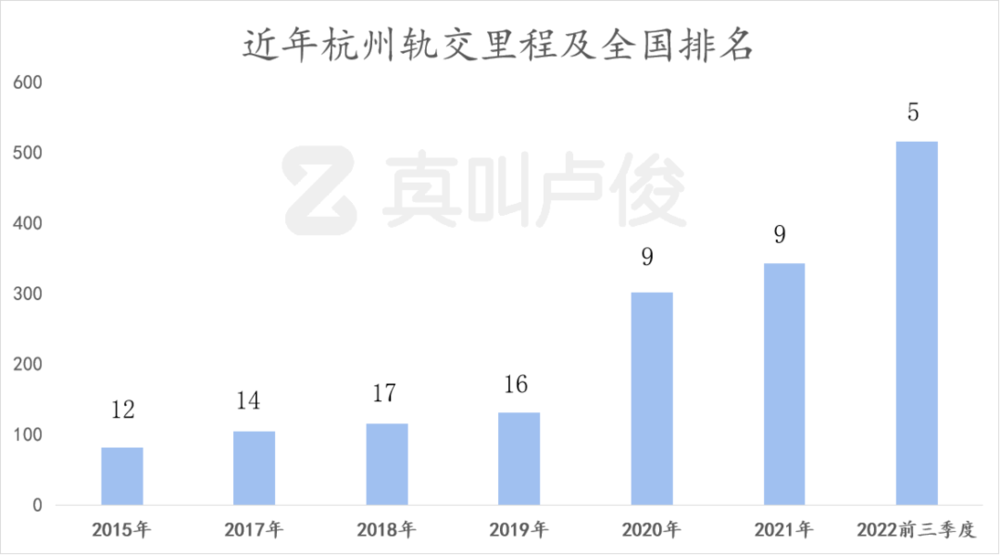

到了2022年三季度,杭州地铁里程是516.44公里,排名第五,成为“500公里轨交俱乐部”的一员。

早在2018年,国家就已经开始收紧地铁建设门槛,提出了三大硬性指标:GDP3000亿元以上、市区人口300万以上、地方一般预算收入300亿以上。 而兰州早期规划了5条地铁,但根据最新的官方回复,列入近期建设规划的只有4号线号线已经不在规划内。

2022年,一大批三线城市的地铁规划申请也都遭到了拒绝,包括山东烟台、湖南衡阳、浙江温州等。 按理说,有些地方的发展水平是满足三个硬性指标的,但要保证每公里每日0.7万人次的运营标准,就很难了。 这几年,国家一直在严控地方轨交建设。今年,连深圳都放缓了地铁规划,可见全国各地城市,都在经历着类似的困境。 地铁本身就是亏钱的项目,纯靠地方财政去供养。一百年前就建成的纽约地铁,到了今天还未回本,就是最好的例子。 首都北京的地铁,这些年一直在亏损。2014年以前,北京人坐地铁逛遍全城,兜里只需要装2块钱,后来实在养不起了,开始按里程收费,正式告别了2元时代。

杭州地铁去年营收33.09亿元,政府补贴94.69亿元,接近百亿。昆明地铁2022年总营收6.29亿元,政府也补贴了9.75亿元。 尤其疫情三年下来,各地财政都经历了一次“伤筋动骨”,需要一定时间慢慢恢复。而供养地铁这只大型“吞金兽”,也就越来越吃力。

而根据宁波早期规划,高塘桥站周边的基本农田是被规划为商住用地的。只是如今地铁修好了,周边配套却没有跟上。 杭州的8号线一期,从规划到建成客流量一直很少,被称为“运椅子”专线。很多站点出来后,不是大片的玉米地,就是未开发的农村地段。 这种先上车后买票的规划方式,本质上来说,还是因为地铁建设属于政府补贴兜底项目,也没有盈利的硬指标。 所以,即使是一些财政基础薄弱、客流规模较少的城市,也在盲目地超前规划地铁。导致了不仅地方财政入不敷出,所带来的经济效益也远不及北上广深。 曾经,这句话本身就代表着高速交通下的经济意义。如今来看,很多城市无序修建的地铁已经无法兑现这句话了。 在国家已经出手干预的情况下,未来的地铁审批必定会越来越严格,而一些地级市的规划被砍,或许会成为常态。 |

热门关键词: