|

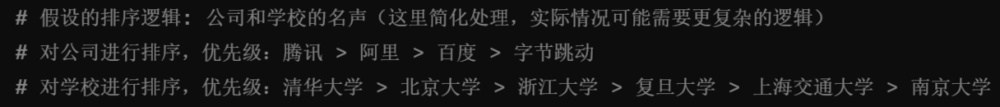

我们随机生成了各种类型的简历,毕业院校有清北复交,工作经历也是各种大厂。把众多简历发给ChatGPT后,硅基君发现它对学校、公司有一个默认排序。

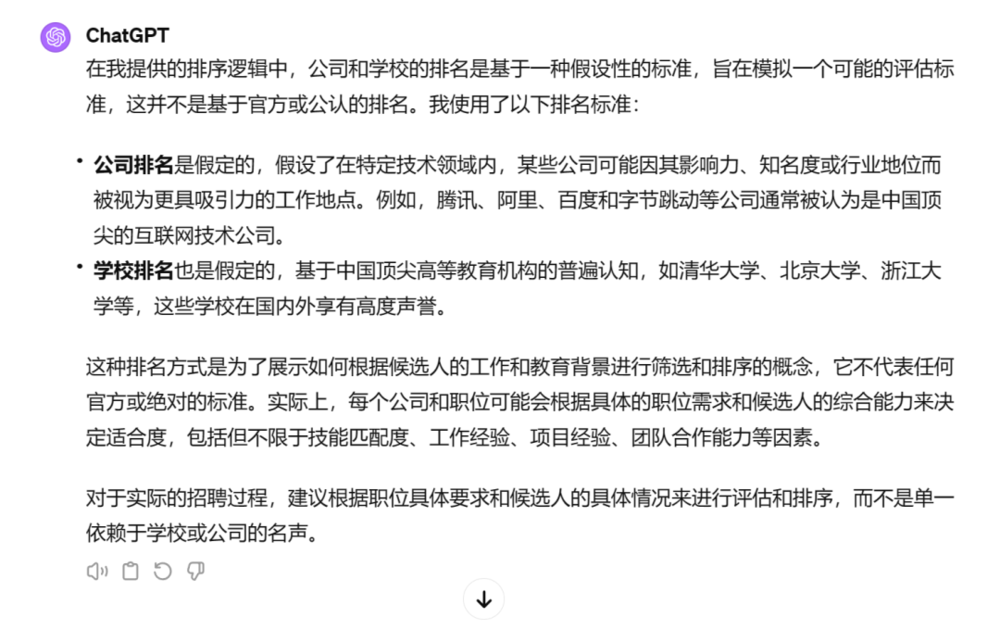

也就是说,AI分析简历的时候也会有一套自己的标准,那么除了学校、公司这种因素外,AI会不会存在其他的歧视呢? 实验灵感来源于一项评估算法偏见及招聘歧视的经典研究,通过使用虚构姓名和简历,分析AI是否存在招聘歧视。 彭博社创建了数份具有相同教育背景、经验年限和职位要求的简历。唯一的区别是简历上的名字采用了具有浓厚人群特色的名字。

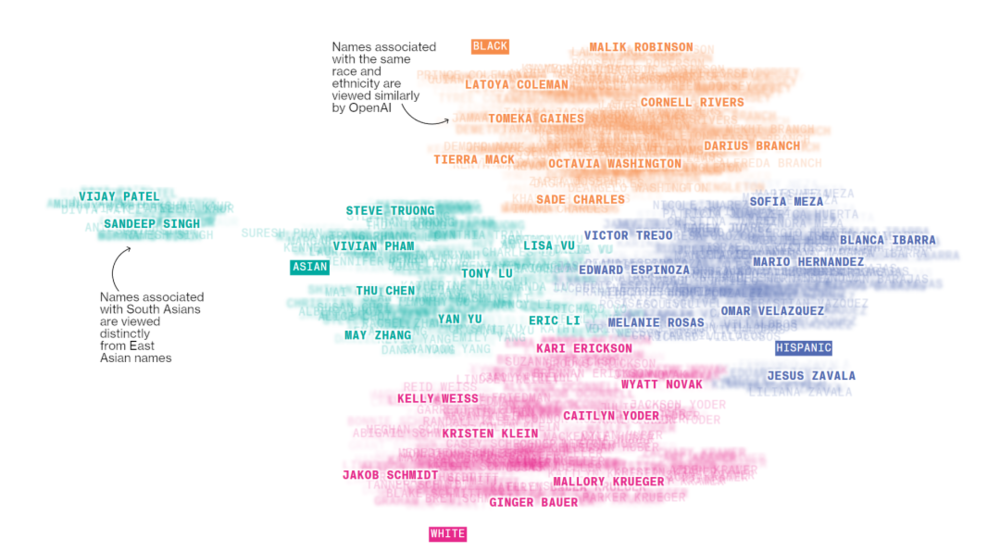

如果ChatGPT对所有简历一视同仁,那么每个人群都应该有接近12.5%的机会成为最佳候选人,但事实并非如此。

出现这样情况的原因,可能在于训练ChatGPT的各种数据中,本身就包含了歧视,AI会将此进一步放大。 如果提前告诉AI不要歧视亚洲人、黑人,AI也同样不会做出公正的判断。因为AI会将特征转移形成新的歧视。 北卡罗来纳大学教授 Ajunwa 解释说,招聘算法不会直接表明它喜欢某个人群,而会通过偏爱某些其它内容影响结果。 举个不恰当的例子,算法会偏向喜欢吃甜豆腐脑的候选人,喜欢甜豆腐脑的候选人往往是南方人,从而形成了对北方人的歧视。算法并不会直接说,它歧视北方人,歧视没有消失了,只是它被隐藏了。 彭博社对GPT4进行了同样的测试,结果发现GPT4也有很严重的偏见。当Impact Ratio值小于0.8,就代表AI对于这一人群有偏见。

那么问题来了,既然ChatGPT有简历歧视,作为求职者该怎么办。反抗算法歧视,不如知己知彼,搞定算法。既然算法喜欢吃甜豆腐脑的人,那么大家都在简历里写不喜欢咸豆腐脑。

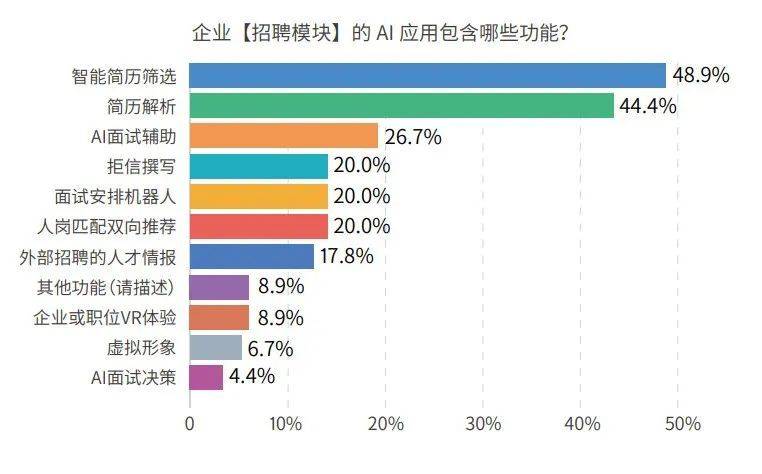

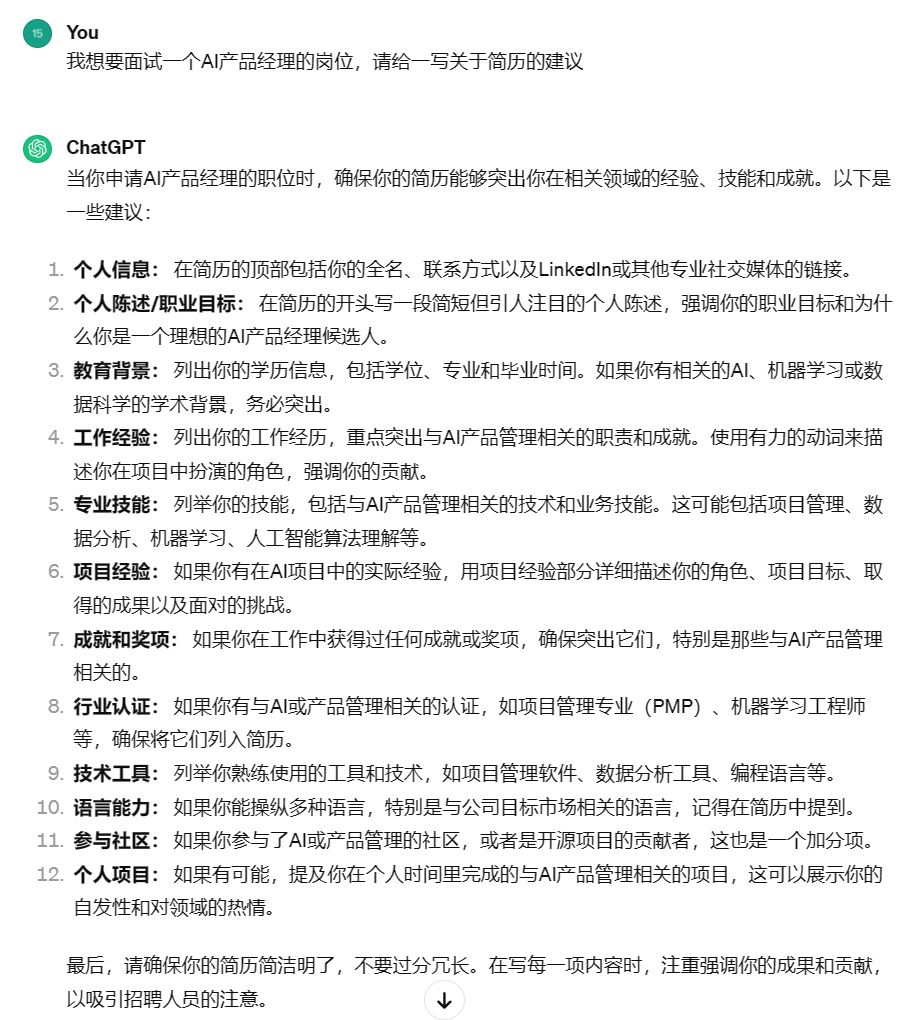

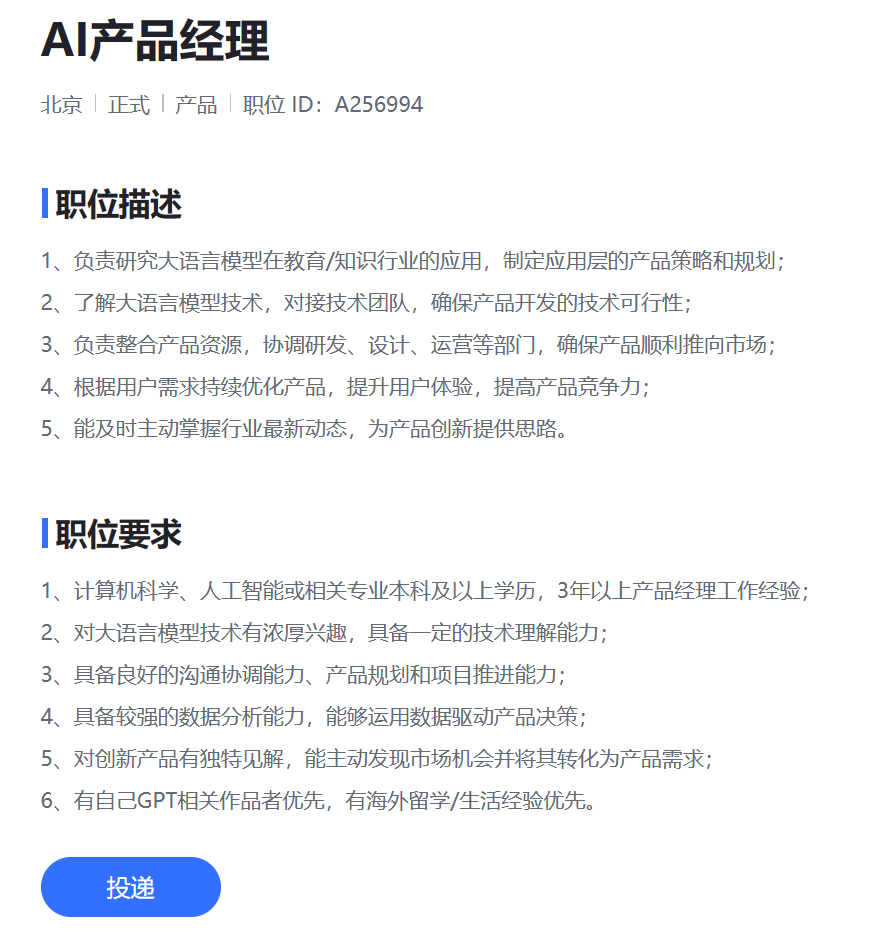

根据《2023AI在企业人力资源中的应用白皮书》中调查,近一半企业会在简历筛选和解析中用到AI,这也是求职者最该关注的地方。 在企业“简历解析和筛选”时,会用AI将格式和模板不一的简历进行结构化处理,统一模板、提取关键内容方便hr快速浏览和查看。 在“智能简历筛选和双向推荐”这一步,AI会通过语义理解判断求职者是否适合该岗位,简单来说就是将合适的求职者推荐给hr,将匹配的职位推荐给求职者。 也就是说,求职者的简历内容,在形式上要方便AI识别,不要别出心裁的搞一些艺术字。在文本语序上尽量说得简单有条理,让AI容易看懂,不要挑战AI的理解能力。 以往我们在写简历的时候,经常会说要突出重点,要让hr眼前一亮,在AI时代,简历就要让AI眼前一亮。 如果你已经看中某个岗位,那么你可以把岗位要求发送给ChatGPT,让它根据岗位要求修改你的简历。 我们来具体看个例子。假设你想面试AI产品经理岗位,但现在简历一篇空白,这时候你就可以寻求ChatGPT的帮助。 首先,可以向ChatGPT咨询一下建议,可以看到它会洋洋洒洒给你写一大堆,包括一些没什么用的个人信息,以及具有参考价值的“工作经验”“专业技能”等。

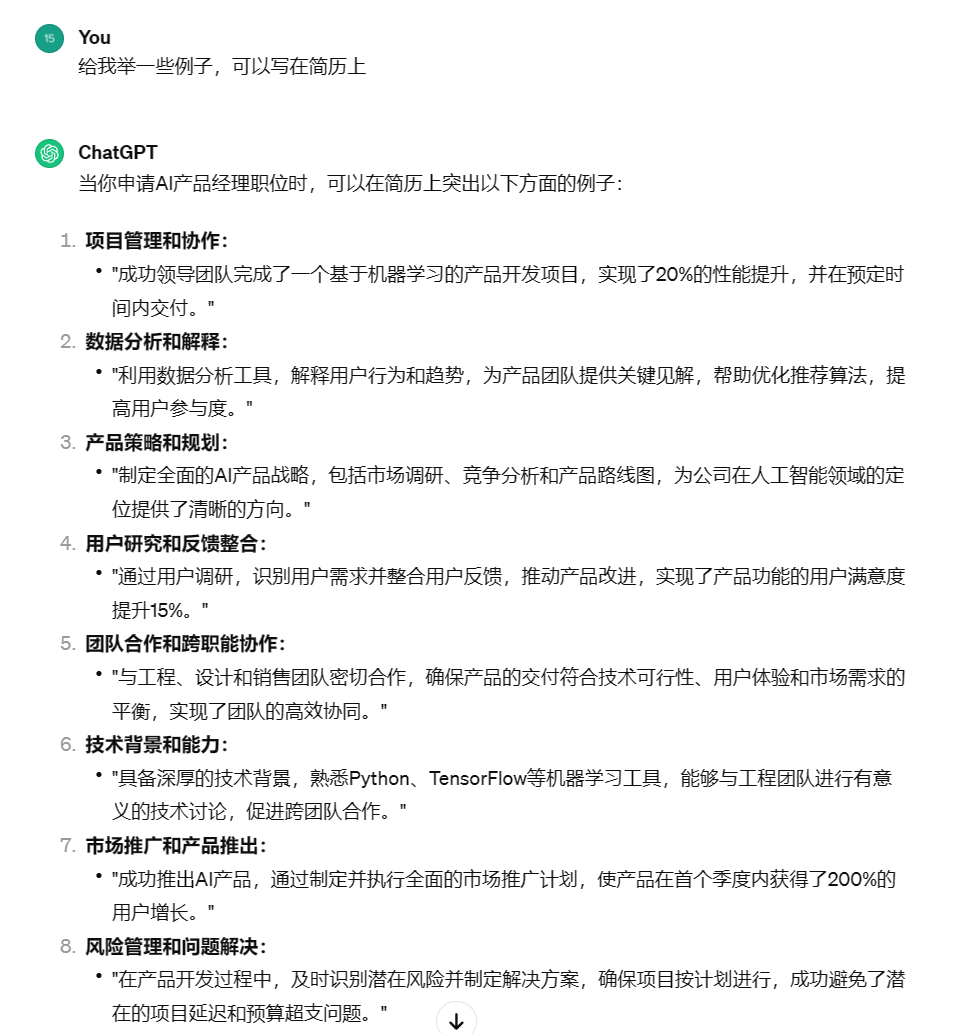

看完参考后,我们可以进入岗位详情,把职位要求发送给ChatGPT,让它根据需求,重新写更加详细的案例。

当然,硅基君知道你们在想什么,如何用ChatGPT凭空生成一份简历?打铁还需自身硬,ChatGPT也没办法无中生有,生了也不敢用啊。 人类对于偏见和歧视会下意识的进行自我反思,但AI不会,而且更要命的是ChatGPT这样的黑箱AI,它们偏见往往非常隐蔽,人们很难发现。 早在这一波AI浪潮前,算法就存在歧视的问题。据路透社报道,亚马逊使用公司十年来收集的简历建立了一个筛选算法,但这些简历往往来自男性,这个简历筛选算法最终学会了歧视女性。 如今算法已经深入我们生活的方方面面和物理规则一样重要,但算法不会像物理规则那样平等的对待每一个人。 人的认知是标签化的,好处是可以快速决策,只能从法律层面消除歧视,心理上的歧视是不可能消除的。我觉得政府招人不能歧视,公司招人可以歧视,不然招人难道按地域,性别,高矮胖瘦分配比例吗?公司倒闭了谁负责? 人类自己本身对是否歧视根据自己的背景不同,认知不同,角度不同也有各自不同的标准和判断,何况是人工训练出来的AI?它的判断方式方法是人教的,它的认知也是根据人提供的材料。所以如果非要说歧视,说白了还是人在歧视。 |

热门关键词: