|

6月2日,“陈翘、刘选亮舞蹈伉俪从艺70年系列活动”开幕式在广州图书馆举行。系列活动由省委宣传部、省文联、省文旅厅主办,中国舞协支持,广东省舞协承办,广州图书馆及相关艺术院校参与协办。

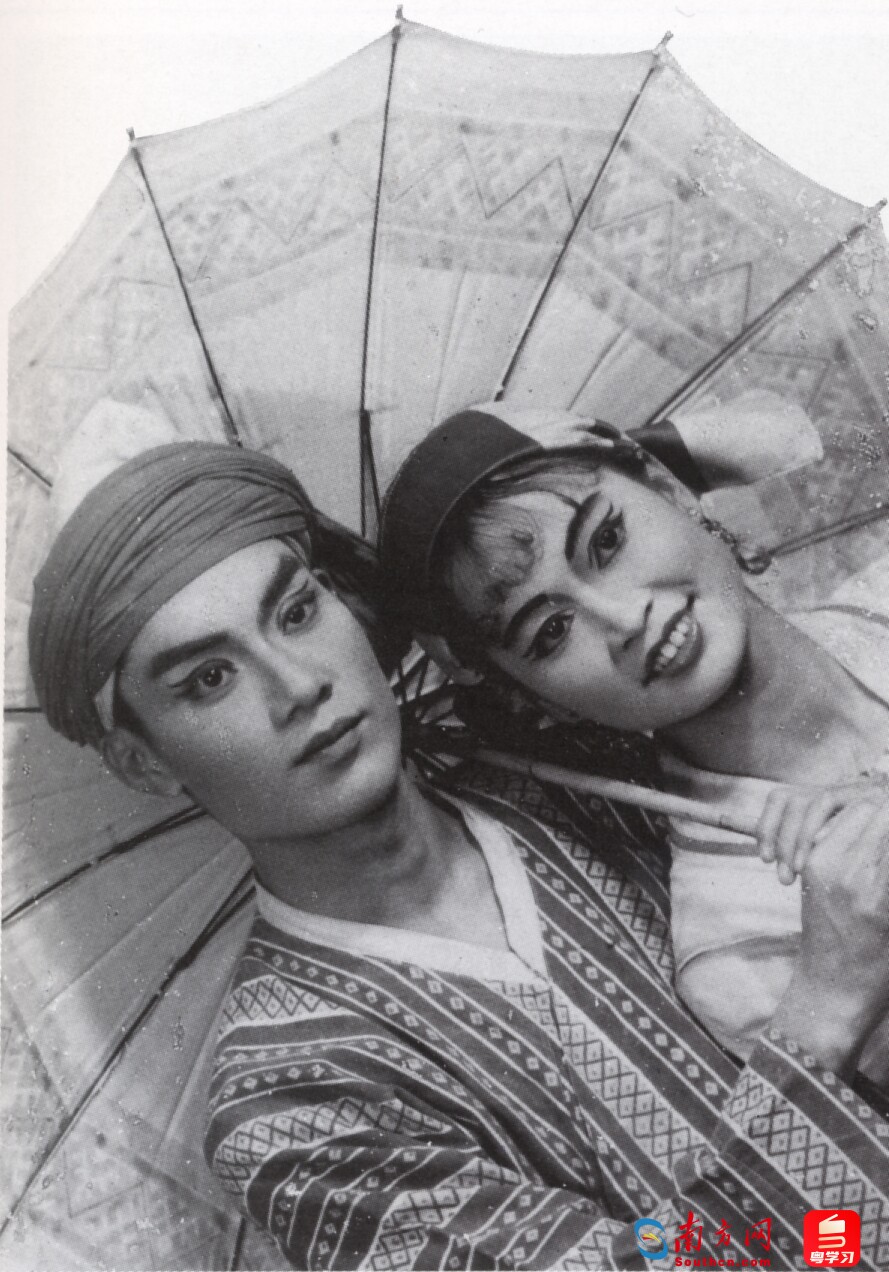

现场同步开设陈翘、刘选亮从艺70年展览,通过一系列图片和文字资料,展现陈翘、刘选亮两位老艺术家坚定的理想信念、崇高的精神境界、卓越的艺术成就。 陈翘、刘选亮是享誉海内外的舞蹈伉俪,堪称艺坛模范,是广东文艺界的宝贵财富。70年来,陈翘和刘选亮深扎祖国岭南沃土、深入人民生产生活,从民间舞蹈艺术中寻找创作灵感,以强烈的家国情怀和艺术担当,创作表演了一个又一个彰显优秀传统文化精华,充满传统民族舞蹈特色的传世佳作。陈翘被誉为“黎族舞蹈之母”,和刘选亮先后荣获广东文艺终身成就奖,一起成为岭南舞蹈重要代表人物,两位老艺术家以丰富的创作实践和崇高的艺术追求,开创了中国民族舞蹈之先河,为中国民族舞蹈事业创造性转化、创新性发展做出了卓越贡献。 1938年11月,在广州芳草街的一座民房里,一个女婴呱呱坠地,不幸的是,出生不久就患上急性肺炎,医生诊断救治无望,没想到这个女婴竟以顽强的生命力活了下来,经历战火纷飞,经历时代变迁,这个女婴终成长为一代着名舞蹈家。 在近70年的舞蹈生涯中,她创作了一系列优秀的黎族舞蹈作品,作品构成了黎族舞蹈的基本风貌。陈翘创作的黎族舞蹈不仅深受黎族人民的喜爱,也将海南黎族舞蹈推向世界舞台,她也因对黎族舞蹈的创作和成就被舞蹈界誉为“黎族舞蹈之母”。

陈翘很早便参加革命工作,从土改回来以后,年仅十二岁的她加入汕头文工团。后因形势需要,汕头文工团与潮汕其他文艺团体组成潮汕文工团,陈翘在这里从零开始学习拉小提琴、演歌剧、学跳舞,给以后的表演打下了良好基础。再后来,文化部对全国文工团统一部署整编,潮汕文工团解散,从中抽调部分骨干到潮剧团,配合戏改同时学习传统艺术,陈翘就是其中一员。来到潮剧团的剧改人员要求“六同”(同编、同导、同演、同吃、同住、同劳动)。因为年龄小,无法编导,陈翘就一边做剧改工作,一边学戏剧:学唱、学听、学身段。 陈翘在唱念功夫上有点欠缺,用她的话来说,“声音能唱得很高,但能上不能下,走调、撞板。”不过在动作表演和学身段方面,她很有天赋,一学就会一看就懂,要跳舞的想法便在陈翘心中开始萌芽。 一次偶然机会,陈翘见到省文化局的一位领导,主动要求去学习跳舞,领导说海南那里成立歌舞团需要人,陈翘立即表示:“只要能跳舞我就去!”虽然那时她连海南在哪里都不知道,但只要能够跳舞,即使是天涯海角她也无所畏惧。 在广州集训的半年间,陈翘每天训练都充满激情,从早到晚,不知疲倦,这也让她快速成长为歌舞团的女一号,从一个舞蹈爱好者成长为真正的舞蹈演员。 集训过后,陈翘跟随歌舞团一行人通过水陆联运,从广州坐船到江门,又从江门坐车到湛江,后又到了徐闻海安,几经辗转,才从海安坐着机帆船前往海口。在敞篷的船舱里,年轻的陈翘坐在行李上,看着外面的大海,听着海水拍打的声音,浪大的时候还有海水溅进船舱,引得大家惊呼,年少的陈翘望着无垠的大海,心里紧张害怕的同时也十分激动。 等到了海南,看着绚丽的晚霞、大大小小的帆船、高耸的椰子树和槟榔树……陈翘内心的紧张被一扫而空,心里对未来的生活充满憧憬。 陈翘热爱自己的舞蹈事业,在她心里,自己不仅要成为跳舞最好的女一号,还要成为一名创作者,能够编排舞蹈。因为每次下乡演出,陈翘总会听到黎族姑娘来问“为什么没有黎族舞蹈”,这让陈翘很受触动,决心试一试自己编舞。

18岁的陈翘第一次下乡体验生活,她被黎寨一年一度的节日“三月三”吸引,从中得到灵感,创作出自己的舞蹈处女作《三月三》,获得巨大成功,得到黎族同胞的认可:“这是咱黎族自己的舞蹈!”后来,节目还被选中进入中南海为国家领导人演出。 据陈翘介绍,《三月三》参加了世界青年与学生和平与友谊联欢节舞蹈比赛,让黎族舞蹈第一次登上国际舞台。

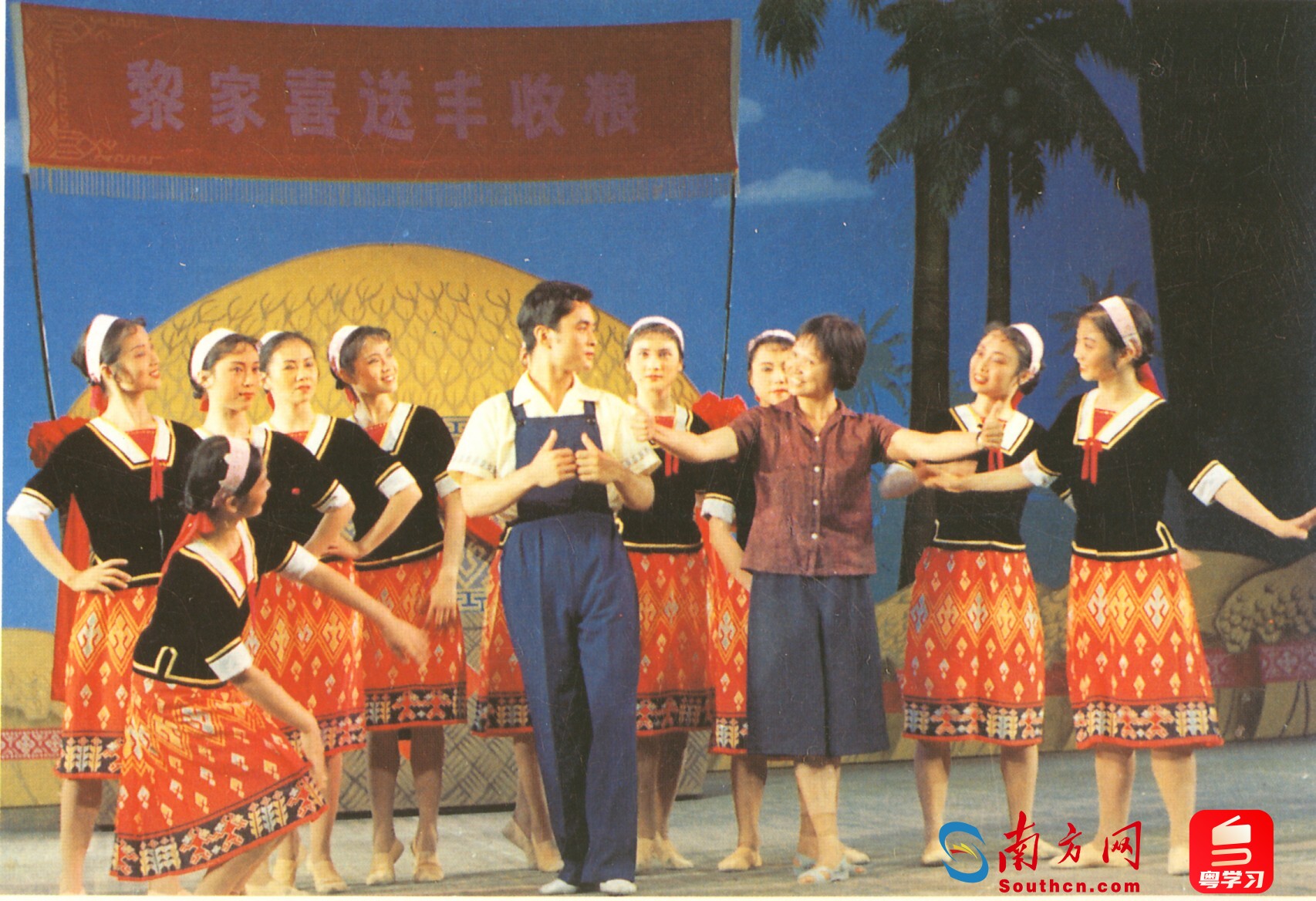

之后陈翘又创作出《草笠舞》《喜送粮》《胶园晨曲》《摸螺》等优秀舞蹈作品,让黎族舞蹈真正地走进国际艺术殿堂,蜚声海内外。

台前的光鲜靓丽往往来自于幕后付出的巨大努力。陈翘能够创作出令人羡慕的脍炙人口的作品,也经历了很多不同的困难。 回忆起在黎寨的采风生活,陈翘说,自己当时和黎族群众同吃同住同劳动,黎族地区有吃“酸稀饭”的饮食习惯,自己很不适应,但还能克服。不过谈起最害怕的,无法克服的还是黎族山区的山蚂蟥。山蚂蟥当地又称山蜞,人被咬后,血小板会被其破坏,血流不止。 陈翘介绍,当年为了创作舞蹈《草笠舞》,得到更多的素材,需要前往某个黎寨,如果坐汽车过去要绕道花两天时间,而抄近路翻越鹦哥岭,仅需要五六个小时。但是当地的向导不建议翻山,就是因为山里的山蚂蟥。 陈翘一心想快点赶到目的地,凭着以往的经验,并未多想,就跟着向导和一个创作人员,一起上山了。但到了山上,见到那一幕,陈翘害怕了。 “跑到那座山上,你们根本都想象不到,整个山路,全部都是蚂蟥,石头上面,齐腰的灌木丛上面,到处都是,最可怕的是那种粘在树叶上,细如头发丝,摇摆着寻找猎物的蚂蟥,在人毫无察觉的时候钻到身体任一处地方。” 面对着成山的蚂蟥,陈翘心里害怕,想起向导的话,第一个人经过的时候,蚂蟥来不及反应。陈翘就一路夺命狂奔了两小时,抵达安全地带之后才发现,不知什么时候自己的小腿已经被咬了,血一直在流。 “当时,自己的一条裤腿已经被鲜血浸染,打开裤脚,一条吸满血涨得鼓鼓的蚂蝗掉落下来。以后几年,原先被蚂蟥叮咬的地方每逢阴雨天就奇痒难忍,一痒就抓,一抓就烂。”陈翘回忆道。 后来,陈翘成功创作出《草笠舞》,获得第八届世界青年与学生和平与友谊联欢节舞蹈比赛金质奖章,因为这段经历,陈翘戏称这是一枚“带血的金质奖章”。 在长期的采风过程中,陈翘从黎族群众那里积累了很多经验,融入当地生活,学说黎族方言,学唱黎族歌曲,从当地人口中记录了大量的黎族传说故事;陈翘用真诚获得了黎族群众的认可,和黎族群众结下了深厚的友谊。

在陈翘看来,“民族文化自信,简单地说就是‘你有我有,我有你没有’,我们的民族文化自信在于我们有对方永远学不到的东西。” 实现文化自信,就要从孩子的教育抓起。陈翘认为,小孩子从小就要接触了解中国的经典,让他们知晓学习汉族、蒙古族、藏族、维吾尔族、朝鲜族等诸多经典的舞蹈。 陈翘同时认为,民族文化自信要体现时代精神。陈翘一直都在践行着这一原则,用民族传承的东西表现时代精神。改革开放后,面对着翻天覆地的变化,陈翘提出岭南舞蹈的概念,让舞蹈的创作者有意识、有目的地用地域文化来表现时代精神,用特有的岭南文化的精神内涵来表现这个时代。 在陈翘的眼中,文艺创作者要深入人民群众,成为人民群众的一分子,体验人民的喜怒哀乐,在情感上与人民共鸣,和人民同呼吸共命运,才能得到人民的信赖。陈翘也是这么做的,她深刻地明白只有深入生活、贴近人民,创造出的作品才能有生命力。 “对于创作者来说,要用好舞蹈语言,将人民的喜怒哀乐通过体验过的感情表达出来,你的作品绝对能够写进历史,写进人民奋进的征程里面。” 未来还能做什么?“我已经老了,能做的是为年轻人当一下‘人梯’。”陈翘表示,民族文化的复兴还要依靠年轻人作为主力军,未来是年轻人的。 她认为年轻人应该有信心,要像总书记说的那样,超越自己,超越前人,不要照搬,真正地去创作。“如果大家都按照习近平总书记说的这样来做,不单是文化事业,整个国家,整个民族,都会变得更加好!”

陈翘认为,一件作品应该是阳光向上的,对于舞蹈的创作者来说,要表现生活的美,特别是美丽的祖国、美丽的山河,还要表现人民如何拼搏奋进,“我的作品都比较阳光向上,我这一生都在追求艺术作品里保有光明,保有希望。” 陈翘曾先后两次与死神擦肩而过。九十年代初,陈翘患了舌癌,党组织把她送到最好的医院进行治疗,切除病变部分;2002年,她患上一种名叫“绿绒杆菌”感染的怪病,当时在医院昏迷了20多天,在危重病房躺了49天,期间医生下达三次病危通知,广东省委、政府对此一直十分重视,拨了巨款将陈翘从死亡线拉了回来。陈翘心怀感激,是党给了她第二次生命。她也一直心怀感激,乐观认真地对待生活,专注于自己的舞蹈事业。 如今,陈翘早已退休在家,但是多年对舞蹈的热爱,让其闲不下来,时常思考岭南舞蹈的未来发展,关心青年舞蹈人才培育,坚守着一个舞蹈家的职责。 2010年以来,陈翘多次带着年轻的舞蹈团队,一起为河源创作了很多大型歌舞剧目,《红色河源》《古邑情·客家亲》《桃花水母》,每场演出都震撼了观众。 在陈翘的心中,一直有个多年未完成的心愿。“南方歌舞团有块政府拨的土地,搁置多年,我希望能在这里建起一座民族民间歌舞发展中心,用剧场+展览厅的形式,为全国的民族民间舞蹈团来广州演出时提供展示的平台,这里也能成为广东对外展示岭南舞蹈文化的一个窗口,想必这必将进一步提升民族文化自信。” 回首过往,陈翘的舞蹈人生是精彩的,她用汗水和对舞蹈事业的极度热爱,书写了自己的艺术人生,她的作品也一定会写进人民奋进的历史中。 时任海南省委书记的许士杰与陈翘是相识的好友,在广东为陈翘举办从艺四十周年庆祝活动时,许士杰在病中为陈翘作过一首诗,以此诗作为对陈翘这位人民艺术家的总结恰好不过: |

热门关键词: