|

扫描或点击关注中金在线 年夏至未至,内蒙古牧场的星空摄影师牧牧刚上传完新作品,就收到Soul上老友发来的消息:今晚银河坐标和你镜头里的光晕线 天的网友,至今不知对方真实姓名,却已在社交平台上共度了 12 个星球的绚丽光景。 正如牧牧和她的老友,他们在数字世界共享晨昏四季,宇宙绚烂,却默契地回避着所有可能暴露真实身份的线索。 “要见面吗?”小桔盯着屏幕上的邀约,手指悬在发送键上方三分钟,最终删掉了对话框里“周末有空”的回复。 2024 年,Soul上“固聊”相关话题热度飙升。与“不熟”的“搭子”相比,年轻人更倾向于与“半熟”的“固聊”建立起深度、稳定的情感连接。 这种既亲密又疏离的状态,被《 2025 社交趋势报告》定义为「溏心蛋社交」——外层凝固的蛋白是安全边界,流动的溏心则是灵魂共振的温度。 这种转变早有端倪。 2022 年的小桔曾是面基狂热分子,最 高纪录一个月约见 3 名同城用户。 但某次咖啡馆见面时,对方反复查看手机消息的举动让她突然清醒:现实中我们明明见面了,但在聊天话题中,我们却反而变得更加疏离。好像每次见面,就是一段关系步入到终点。 以往社交平台在网友社交过程中,更多扮演着一个匹配工具的角色。在用户完成从线上到线下见面,转为现实好友后,社交平台也随之快速完成了其历史使命。

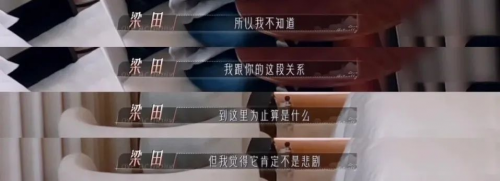

而现在,社交平台成为用户寻求社交情绪价值的主战场,甚至明明线上聊得火热,但一提见面就会沉默。 2024 年,Soul上 #无声连麦的兴起成为社交新现象,75. 5 万用户发布相关内容,浏览量超 39. 7 亿次,其中 #无声连麦等话题活跃度大幅增长。 连麦,但不发声。看似矛盾的现象,实则是年轻人在快节奏生活中对陪伴的独特需求体现,恰似小桔等用户不愿再见面的心理想法: 小桔在Soul上有很多远比现实生活中更懂她的朋友,但她说:“我们像两列并行的火车,窗外的风景交汇,但轨道永不重迭。” 在Soul冠名的《半熟恋人4》收官时,梁田与胡允庭的官宣长文以“让我们用自己的节奏前进吧,珍惜享受每次的见面”成为年度情感金句。 节目中梁田面对年龄焦虑时那句“不必做所谓该做的事”,与胡允庭“要成为话不多但闪耀的人”的承诺,共同构建了成年人的情感方法论——不再将婚恋视为必须达成的KPI,而是将每次心动、每场对话都视为独立价值单元。 节目收官当日,#慢慢来比较快#线 亿阅读量登顶热搜,网友在Soul社区创造的“电子盆栽养护论”成为高赞隐喻:“不必苛求开花结果,每日浇灌时的绿意萌发已足够动人。”

这折射出Z世代对情感价值认知的根本转向:从结果导向的“终点思维”转向过程本位的“生长主义”。

而新一代社交平台已蜕变为社交服务者的角色:AI解析对话中的内容与情绪,在对话降温前推送破冰话题,进行社交辅助; 多标签匹配系统不再停留于星座血型,而是通过“王家卫电影台词接龙”“塞尔达传说彩蛋解析”等垂直的兴趣维度实现准确连接。这种专业进化创造着独特的用户黏性。 更多Soul用户因此即使在交换微信后,仍持续使用平台功能。因为“懒人KTV”的AI合唱、“灵魂共鸣测试”的趣味图谱,仍能持续制造着传统通讯工具无法复制的交互惊喜。 社交平台正在成为数字时代的游乐园,用户停留不再只为遇见某人,而是享受社交本身带来的多巴胺刺激。 用户清晨在“学习监督室”开启番茄钟,午间潜入“职场吐槽树洞”,夜晚则化身虚拟形象闯入“兴趣星球”。这些场景构建的不仅是社交关系,更是一种数字人格的养成体系——用户在多种虚拟身份切换中,完成社交资本的价值积累。 这种生态化反哺创造着惊人的用户归属感。Soul 的创始人张璐在接受采访时曾表示,Soul用户的日均 DAU 打开次数曾达到过惊人的 21 次。 当平台能同时满足表达欲、认同感、娱乐需求时,用户自然将其视为数字生活的操作系统,而非单纯的关系跳板。

当“狼人魅影”能带来及时游戏的刺激,当“懒人KTV”的和鸣足以形成愉悦,当虚拟形象的换装获得200+点赞,这些瞬间本身已成为社交的意义。 |

热门关键词: